Rückverstromung

mit Heat2Power‑Engine [ ]

]

Rückverstromung mit Heat2Power‑Engine

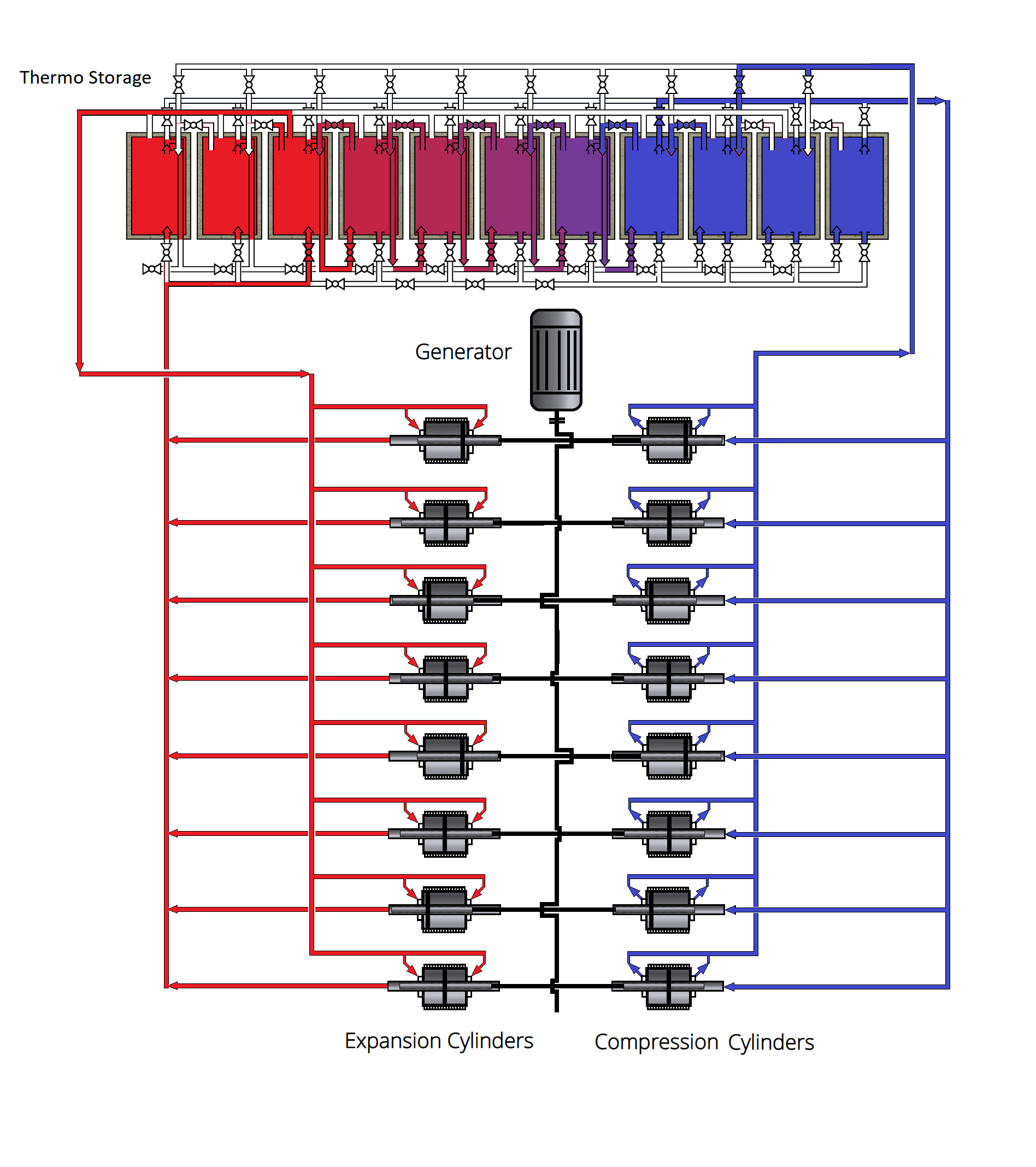

Die Rückverstromung gelingt durch die direkte Kopplung des Thermospeichers mit der Heat2Power‑Engine. Diese Einheit ist so ausgelegt, dass sie auch bei schwankender Wärmezufuhr kontinuierlich Strom erzeugt. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Leistungsanforderungen.Technische Umsetzung mit Heat2Power-Engine

Das Design der Module (Abmessungen, Anzahl parallele Rohre, Querschnitte, Rohrlängen, Durchströmungszeit, Temperaturgefälle, etc.) ist darauf abgestellt, optimal die Wärme- und Luftmengen der Heat2Power-Engine zu verarbeiten.Zur Überwindung von Dunkelflauten kann die Speichergrösse (=Anzahl Speicher parallel und Anzahl Module pro Speicher) so gewählt werden, dass 4-5 Tage Energie zur Stromerzeugung gespeichert wird. Mehrere parallel geschaltete Speicher - jeder mit bis zu 12 Modulen in Serie - sind dann direkt im Kreislauf der Heat2Power-Engine eingebunden und funktionieren wie ein Gegenstrom-Wärmeübertrager. Je nach Auslegung der Anlage können so durchgehend 4-6 MW an Elektizität zur Verfügung gestellt werden. Grössere Leistungen sind denkbar.

Vorteile und Integration ins Energiesystem

Die Heat2Power‑Engine lässt sich nahtlos in bestehende Energiesysteme einbinden. Sie kombiniert Stromerzeugung und Wärmeauskopplung und schafft damit eine doppelte Nutzung gespeicherter Energie. Durch modulare Verschaltung ist die Technologie flexibel skalierbar und für unterschiedliche Einsatzszenarien geeignet.Vorteile

- Großer Temperaturbereich: Das kombiniertes System aus Thermospeicher und Heat2Power-Engine deckt hohe und tiefe Temperaturen effizient ab: Der nutzbare Bereich geht von 90-850°C.

- Doppelnutzung: Stromerzeugung (90°C - ca. 850°C) und Wärmeauskopplung für Fernwärme (30°- 90°C) laufen bei Bedarf gleichzeitig ohne gegenseitige Beeinträchtigung.

- Tiefe Temperaturen bereitstellen: Die Konfiguration mit Nutzung der Wärme unterhalb von 90°C vereinfacht die Erzeugung tiefer Temperaturen für die Heat2Power-Engine, wodurch deren Wirkungsgrad erhöht wird.

- Ein einziger Kreislauf: Keine komplexen Kreisläufe mit verschiedenen Medien, dadurch geringere Verluste und weniger Wartungsaufwand.

- Einfachheit: Die Anlage benötigt keine komplexe Apparatur, wie Filter, Kompressor, Verdampfer, Kondensator, etc. wie es bei anderen Wärmekraftmaschinen-Anlagen der Fall ist. Speicher und Engine bilden einen integrierten Kreislauf.

- Restwärmenutzung: Überschüssige Wärme des Heat2Power-Engine-Prozesses wird zurück in den Speicher geleitet und zur Vorwärmung genutzt.

- Kontinuierlicher Betrieb: Stabile Produktion von Strom auch bei schwankender Wärmezufuhr.

- Flexibilität: Wenn der Thermospeicher entleert ist, kann die Heat2Power-Engine notfalls auch mit Brennstoffen betrieben werden.

- Modularität: Speicher lassen sich flexibel skalieren, indem die Anzahl der in Serie verschalteten Module erhöht wird.

- Ressourcenschonend: Weniger Bedarf an Batterien, keine seltenen Rohstoffe -im Gegensatz zu Lithium-Batterien- erforderlich.

- Einfache Integration: Anschluss an bestehende Netze/Industrieanlagen ohne große Umbauten.

- Dezentrale Stromversorgung verringert den Bedarf des Netzausbaus.

- Vermeidung von Abregelung und Negativpreisen: Netzengpässe und Überproduktion führen zu Abschaltungen. In Deutschland wurden allein 2024 rund 9 TWh

erneuerbarer Energie abgeregelt. Bei Photovoltaik stieg die Abregelung 2024 um 97 %

erneuerbarer Energie abgeregelt. Bei Photovoltaik stieg die Abregelung 2024 um 97 %

gegenüber dem Vorjahr, mit einem Volumen von 1.4 TWh. Jede ungenutzte kWh kostet uns fast 6 Cent – ohne dass sie je genutzt wurde.

gegenüber dem Vorjahr, mit einem Volumen von 1.4 TWh. Jede ungenutzte kWh kostet uns fast 6 Cent – ohne dass sie je genutzt wurde.

Einsatzszenarien

- Dunkelflauten: Versorgungssicherheit durch mehrere Tage Speicherkapazität.

- Autarkie: Stromversorgung für Gemeinden und energieintensive Branchen.

- Fernwärme: Wärmeauskopplung für Quartiere und Städte über bestehende Netze.

- Hybridbetrieb: Direkte Kopplung mit Wind‑ und PV‑Anlagen zur Nutzung von Überschussstrom.

Vergleich mit Konkurrenzsystemen

Kurzer Überblick

| Systemtyp | Temperaturbereich | Wirkungsgrad (elektrisch) |

Zweitmedium erforderlich? | Verfügbarkeit | Bemerkung |

|---|---|---|---|---|---|

| Dampfturbine (Wasser) | > 300 °C | 35–42 % | Dampf zwingend erforderlich | hoch | Großtechnisch etabliert, träge |

| ORC (Organic Rankine) | 80–180 °C | 10–20 % | organisches Medium erforderlich | mittel | Kompakt, aber geringe Leistung |

| Klassischer Speicher | nur Wärme | – | ja | hoch | Nur Lade- / Entladebetrieb |

| Gasturbine (Brayton) | > 800 °C | 30–40 %, 15-22% bei max. 850°C |

nur mit Zusatztechnik | hoch | Nur bei sehr hohen Temperaturen sinnvoll |

| Speicher + Heat2Power-Engine | 90–850 °C | 50–60 % (el), >80 % gesamt |

nein, Wärme optional |

sehr hoch | Strom + Wärme gleichzeitig, modular |

Darum sind Turbinen nicht geeignet

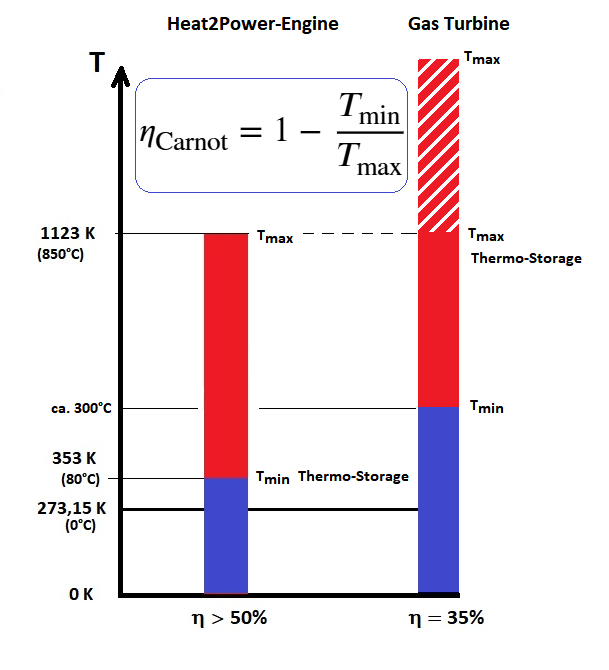

Turbinen werden oft als Option zur Rückverstromung diskutiert. Dampfturbinen sind grundsätzlich rückverstromungsfähig, jedoch nur über den Umweg eines Phasenwechsels. Für modulare Speicherlösungen ergeben sich daraus mehrere Einschränkungen. Für thermische Speicherlösungen sind Gas- und Dampfturbinen jedoch ungeeignet – aus mehreren Gründen:Gasturbinen:

- Hoher Temperaturbedarf: Klassische Gasturbinen benötigen Eintrittstemperaturen von über 1000 °C, um effizient zu arbeiten. Die typischen Speichertemperaturen von 500–800 °C reichen dafür nicht aus.

- Zweitmedium erforderlich: Der Gasturbinenprozess basiert auf einem kontinuierlichen Massenstrom komprimierter Luft, die in einer Brennkammer zusätzlich erhitzt wird. Eine direkte Expansion von Speicherluft ohne Zusatzbrennstoff ist thermodynamisch ineffizient oder instabil, der Gesamtzyklus kann thermodynamisch nicht selbsttragend sein.

- Kontinuierlich hoher Luftmassenstrom erforderlich: Gasturbinen benötigen hohe, gleichmäßige Massenströme. Ein kontinuierlicher Betrieb erfordert dauerhaft große Mengen heißer Luft bei konstantem Druck – technisch aufwendig und speicherintensiv.

- Geringe Lastflexibilität: Gasturbinen sind auf stabile Betriebsbedingungen ausgelegt. Bei schwankender Speicherleistung oder Teillast sinkt der Wirkungsgrad drastisch, oder der Betrieb wird instabil.

- Komplexe Wärmeauskopplung: Eine gezielte Nutzung der Abwärme von Gasturbinen ist nur mit zusätzlicher Technik möglich und meist auf hohem Temperaturniveau – für Fernwärme oder Prozesswärme oft ungeeignet.

- Restwärme als Verlust: Nach der Expansion verbleibt erhebliche Abwärme auf hohem Temperaturniveau. Ohne passende Wärmesenke geht diese Energie ungenutzt verloren.

Dampfturbinen:

- Phasenwechsel erforderlich: Die gespeicherte Wärme muss zunächst Wasser verdampfen. Das erfordert zusätzliche Infrastruktur wie Dampferzeuger, Kondensator und Wasseraufbereitung.

- Träge Reaktionszeit: Dampfturbinen sind nicht schnellstartfähig. Sie benötigen Anlaufzeiten und sind ungeeignet für flexible Speicherentladung oder kurzfristige Lastdeckung.

- Schwaches Teillastverhalten: Der Wirkungsgrad sinkt bei Teillast deutlich. Das passt nicht zu modularen Speicherlösungen mit variabler Entladung über mehrere Tage.

- Hoher Platz- und Wartungsbedarf: Die Komponenten sind voluminös und wartungsintensiv. Druckbehälterzulassung und Wasserchemieüberwachung sind zwingend erforderlich.

Fazit: Sowohl Gas- als auch Dampfturbinen sind auf kontinuierliche Hochtemperaturprozesse mit Zusatztechnik ausgelegt. Sie lassen sich nicht modular oder direkt mit gespeicherter Heißluft betreiben. Gasturbinen erreichen keine sinnvolle Leistungsdichte, haben einen stark verschlechterter Wirkungsgrad und es gibt ein hohes Risiko für instabile Betriebszustände (kompressor-/turbinenseitig). Sie sind praktisch nicht für direkte Heißluft-Expansion nutzbar.

Dampfturbinen sind für modulare, schnell regelbare Speicher-Systeme aufgrund von Trägheit, Komplexität und Teillastverlusten insgesamt wenig geeignet.

Die Heat2Power-Engine umgeht all diese Nachteile durch direkte Expansion heißer Luft – ohne Dampf, ohne Kondensator, ohne Verzögerung.

Temperaturprofil und Wirkungsgrad: Turbinen vs. Heat2Power-Engine

USP der Speicher + Heat2Power-Engine-Kombination

- Ein einziger Kreislauf: Keine separaten Medien, weniger Verluste, einfachere Technik.

- Gleichzeitige Strom- und Wärmeerzeugung: Ohne zusätzliche Komponenten oder Umschaltung.

- Modularität: Speicher lassen sich parallel schalten, Heat2Power-Engine bleibt konstant.

- Gegenstromprinzip: Mehrere Speicher wirken wie ein Wärmeübertrager – höhere Effizienz.

- Robust gegen Schwankungen: Speicher glättet Einspeisung, Heat2Power-Engine läuft kontinuierlich.

- Tiefe Temperaturen möglich: Auch Prozesswärme unter 100 °C kann bereitgestellt werden.

Wirtschaftlichkeit (LCOE)

- ORC-Systeme: 15–25 ct/kWh, stark abhängig von Temperatur und Auslastung.

- Dampfturbinen: 5–10 ct/kWh, aber hohe Investitionskosten und Trägheit.

- Speicher+Heat2Power-Engine: 6-8 ct/kWh bei mittlerer Auslastung.

- Besonderheit: Keine Brennstoffkosten bei Nutzung von Überschussstrom, Wärme wird parallel genutzt.

Die Kombination aus Thermospeicher und Heat2Power-Engine bietet damit eine einzigartige Balance aus technischer Flexibilität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit – besonders bei volatiler Einspeisung und gleichzeitiger Wärmenutzung.

Kontakt + Anfrage zu Lizenzen

- Dipl. Ing. Thomas Seidenschnur

- info@heat2power.com