Betriebsarten der Neuen Thermospeicher-Technologie

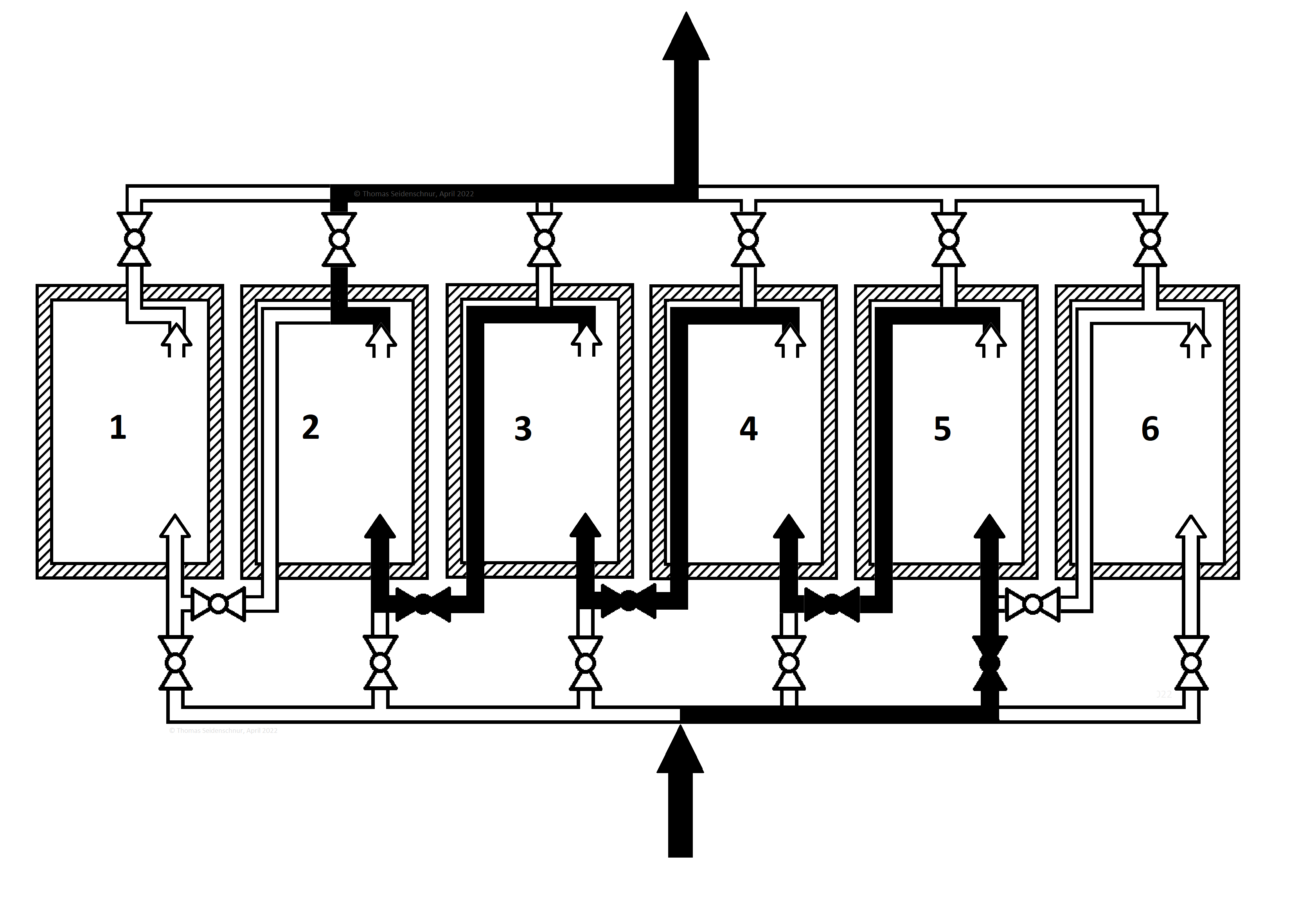

Der Kernpunkt der Neuen Thermospeicher-Technologie besteht neben der gleichzeitigen Be- und Entladung in der flexiblen Verschaltung der Module untereinander, die es ermöglicht,- stark fluktuierende Beladeströme effizient zu verteilen und zu speichern, und

- gespeicherte Wärmeenergie auf niedrigem Temperaturniveau mit zur Rückverstromung auszunutzen, weil

- Module unterschiedliche, individuelle Temperaturen haben können, die

- Bei Bedarf nacheinander durchströmt werden und somit

- Zu einer stufenweisen Temperaturänderung des Gasstromes führen.

Warum ist das erforderlich? Nachgeschaltete Wärmekraftmaschinen zur Rückverstromung benötigen eine Mindesttemperatur. Je höher die Temperatur, desto höher der Wirkungsgrad. Es nützt also niemanden, wenn alle Module des Wärmespeichers beispielsweise 450°C haben. Besser ist es, mindestens ein heisses Modul erreicht schnell 600°C und ein anderes zunächst nur 300°C.

]

]